東洋医学の視点から解説

「お腹を冷やさないように」と、子どもの頃に言われていたひとも多いのではないでしょうか?

お腹は内臓が入っている場所なので、内臓を冷やしてしまうと血流が悪くなってしまい、手足が冷えやすくなってしまったりします

また、腸には免疫細胞の7割が集まっているため、腸の動きが低下すると、免疫細胞の活動も低下してしまうため、病気にかかりやすくなってしまいます。

こちらでは、東洋医学に関するちょっとタメになる⁉院長のブログ日々更新しております。ぜひご一読ください!

東洋医学の視点から解説

「お腹を冷やさないように」と、子どもの頃に言われていたひとも多いのではないでしょうか?

お腹は内臓が入っている場所なので、内臓を冷やしてしまうと血流が悪くなってしまい、手足が冷えやすくなってしまったりします

また、腸には免疫細胞の7割が集まっているため、腸の動きが低下すると、免疫細胞の活動も低下してしまうため、病気にかかりやすくなってしまいます。

東洋医学の視点から解説

夜に爪を切ることは「夜爪(よつめ)」といって、これが発音で「世詰(よつめ)」と聞こえるため、世詰は命が短くなるとか縁起の悪い言葉なので、夜に爪を切るという行為は「早死に」につなってしまうため、昔から縁起の悪い行為として伝えられていました。

東洋医学の視点から解説

丑三つ時には幽霊がでる…

こんな怪談話を聞いたことはありませんか?

丑三つ時というのは現在でいうところの午前2時~2時30分の間の時間帯のことを言います。

つまり真夜中ですね。

では、なぜ前後の子の刻や寅の刻ではなく丑三つ時のみが恐れられるのでしょうか?

東洋医学の視点から解説

商売をやっていると「ニッパチの法則」といって、2月と8月は売り上げが落ちるというは話しがあります。もちろん業種によっては、そんなことは関係ない話ではありますが、少なくても我々のような治療院業界でも同じように言われることがあります。

東洋医学の視点から解説

夏風邪は長引く。みなさんもこんな話を耳にしたことはあるのではないでしょうか?

そもそも、夏と言うのは暑さで寝不足になりがちだったり、夏バテで栄養がしっかりと摂れなかったりなど、体力や免疫力が落ちやすい時期でもあります。

そんな時に、冷房などで必要以上にからだが冷やしてしまったりしていると、風邪をひいてしまい、いつも以上に免疫力が落ちているため、からだの中に入り込んだウィルスの排出が遅くなってしまうため、長引いてしまいます。

東洋医学解説

水分代謝がわるくなってしまい、からだに溜まって水を東洋医学では水毒と言います。

あまりからだを動かさず運動不足であったり、お酒や氷が入ったドリンクなどの冷たい飲み物やアイスクリームなど冷たい食べ物を年中食べていると、からだが冷えて水分代謝が悪くなってしまうため、水毒が溜まりやすくなってしまいます。

東洋医学の視点から解説

暑くてもほとんど汗をかかないひとっていますよね。なかには運動をしてもほとんど汗がでないとか、顔からはでるけどからだからは出ないなど。

わたし自身は暑ければ汗をかくし、運動をすればしっかり汗をかきます。

じゃあ、汗をかかないのはなぜかというと、それは水分代謝がわるくなってしまっているからであります。

東洋医学の視点で解説

東洋医学では、病の原因のひとつに内因(ないいん)といって、喜怒哀楽などの感情も過度になると病気になると考えています。

そのなかでも特に、「思」という感情は、脾(胃)の調子をわるくさせると考えます。

〇〇のような症状の時にはどのツボを押せばよいの?

〇〇~のような症状の場合、どのツボを押せばよいですか?

これ、よく質問されます。

そして返答に困ります。

何故かというと、ツボと言うのはあくまで、〇〇~のような症状がでたときに、反応がでやす場所というだけであって、そのツボに反応がなければいくら押しても、鍼で刺しても効果はありません。

鍼灸治療について

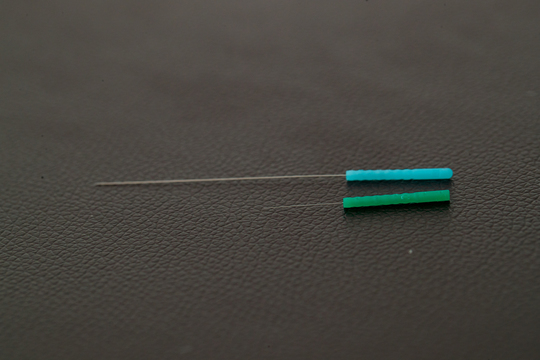

鍼って痛くないの?

これ、たまに聞かれます。そして、大体の鍼灸院では「鍼は髪の毛ぐらいの細さなのでいたくありません!」と説明していたり、HPなんかを見ても大体そんな感じで書いてあります。でも、鍼がからだの中に入るっていうとやっぱり痛いんじゃないの?って思うと思います。

私の答えは、半分正解で半分間違っているです。

先ずは正解の方から。

鍼は確かに髪の毛ほどの細さで、なおかつ鍼先の形に工夫があります。その工夫とは、鍼先を尖らせると痛みを感じやすくなってしまうため、鍼先は丸くしてあり、刺したときの抵抗を少なくしてスムーズに非常に入るようにできています。

また、鍼そのものはクニャクニャと柔らかく柔軟性があるため、鍼を体内に刺したときに血管を避けて入っていきます。血管を突き破らなければ血はでないため、鍼を刺しても血がでないのはそのためです。

鍼自体にこのような工夫が施されていることから、鍼治療というのは基本的に「痛みがでない」ようになっています。

では次に、間違いの方へ行きましょう。

先述したように鍼そのものには、痛みがでないように工夫されています。が、その鍼を扱う術者の腕と患者さん側の刺激に対する感受性というのは非常に個人差があります。

鍼をブスブス刺しても全く平気、という人もいれば、極端の話し鍼が皮膚にあたっているぐらいでも痛みを感じる人もいます。

鍼をいくら刺しても平気という人はよいのですが、問題は後者の場合。刺激に対して、非常に敏感な方の場合、必要以上に刺してしまうと痛みを感じてしまったり、場合によってはドーゼオーバーといって刺激量が過剰になってしまい症状が悪化してしまったりするケースもあります。

そして、「鍼は痛かった」「鍼は怖い」「鍼は苦手」という人は後者の方がほとんどであったりします。

なので大事なのは、患者さん一人ひとりの体質をちゃんと把握して刺激量を間違えずに鍼治療をすること。これはどれだけベテランになってもこの判断は難しかったりします。

そして、この刺激量というのは過剰になってしまうのはもちろんダメなのですが、といって軽くやりすぎて刺激が足りなさ過ぎても効果がありません。ちなみにいうと、「鍼にいったけど効果がなかった」「鍼は効かない」という方は後者の方がほとんどになります。

あとは単純に、刺し方が悪いと痛みがでることがあります。これは術者の問題になります。

最初の問いに戻ると鍼は痛いのか?というのは鍼そのものには痛みがでないように工夫が施されているので痛くはないのですが、問題は鍼を扱う術者で、術者の扱い次第では痛いこともあります(^_^;)という、そんなお話しでした。