東洋医学の視点で解説

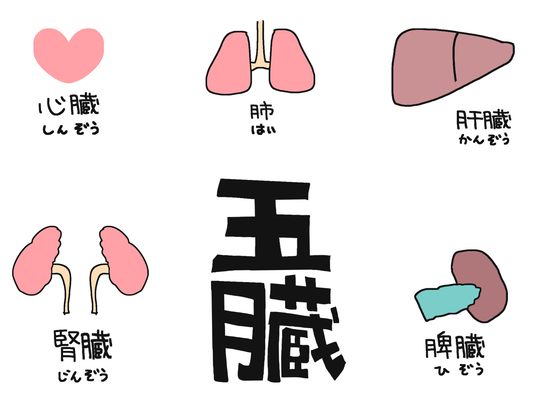

東洋医学では、病の原因のひとつに内因(ないいん)といって、喜怒哀楽などの感情も過度になると病気になると考えています。

そのなかでも特に、「思」という感情は、脾(胃)の調子をわるくさせると考えます。

「思う」という感情が胃の調子を悪くする

これはつまりどういうことかと言うと、

クヨクヨと思い悩みやすい

いくら考えても解決しないような事をいつまでも考えてしまう

ストレスを相手に向けるのではなく、自分の方に向けてしまう

など、ストレスがうまく発散することができずにため込んでしまうタイプのひとは胃腸の調子がわるいひとが多かったりするということであります。

この手のタイプのひとは、元々胃が弱いタイプの人がおおいです。

あとは、ストレスで胃がやられるような場合は、このような類のストレスがかかっていると言えます。

体調を整えることが大事

ストレス、それ自体はわるいことではありません。むしろ適度なストレスというのは人には必要不可欠でもあります。

問題なのは、行き過ぎた過度のストレス。

過度のストレスは自律神経の乱れにつながり、体調を崩しやすくなってしまいます。

では、どうすればよいのか?

それには、先ずは自分自身の体調をととのえることが大事になってきます。

具体的には、しっかりと睡眠をとる、適度な運動をする、暴飲暴食をしないなど。生活のリズムをととえることがとても大切になってきます。

同じストレスでもからだが疲れているときに感じるストレスと、元気なときに感じるストレスでは受け止め方が違うとおもいます。

なので、先ずは自分でできることは、からだに余計な疲れを溜めないこと、体調をととのえること。

そして、それだけではケアしきれない場合は鍼灸や整体、マッサージなどからだのメンテナンスというものが大事になってくるのであります。